和時計という言葉からは和をモチーフにしたデザインの時計をイメージするけれど、はっきりした定義まではよくわからないという人がほとんどではないでしょうか。

この記事では和時計とは何かからその歴史、当時の日本の時刻制度に合わせるための仕組みまで詳しく解説します。

■和時計とは

和時計とは室町時代にヨーロッパから伝来した機械時計とその製造技術を基に、日本で独自の進化を遂げた時計のことを指します。

和時計が特殊な時計として発達したのは、江戸時代の時刻制度が影響していると言えるでしょう。

現在の日本では1日の長さを24等分して時刻を表す時刻制度の「定時法」が採用されていますが、江戸時代の日本では、1日を昼と夜に分けそれぞれを6等分に分割する時刻制度である「不定時法」を採用していました。

具体的には日の出、日の入りを時刻の基準とし、日の出から日の入りまでを「昼」、「日の入りから日の出までを「夜」として、それぞれを6等分することで時刻を定めたのです。

時刻の名前も現在とは異なり、十二支の子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥を使用していました。

季節によって日照時間は変わるため、不定時法を用いると夏至の日であれば昼の1時間が長く、夜の1時間が短くなり、冬至の日であれば夜の1時間が長く、昼の1時間が短くなります。

和時計はこの不定時法に合わせて製造されていたため、海外では見られない創意工夫が随所に見られるというわけです。

また和時計には形もさまざまな種類があるため、それぞれの特徴を表にまとめてみました。

|

和時計の種類 |

動力 |

概要 |

|

掛時計 |

重錘(じゅうすい)動力 |

壁・柱などに固定して使う時計 |

|

櫓時計(やぐらとけい) |

重錘動力 |

時計本体の下のひもと錘が板で覆われていてやぐらのような形をしている時計 |

|

台時計 |

重錘動力 |

4本の脚で支えられた時計 |

|

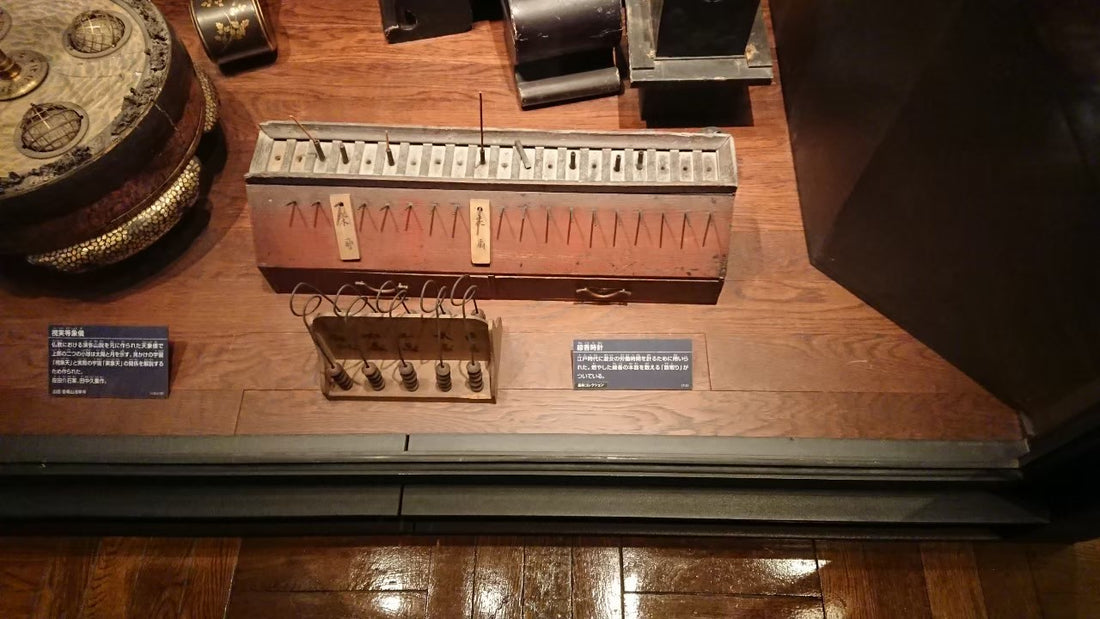

尺時計 |

重錘動力 |

形が物差しに似ていて重りの降りる位置で時刻を示す時計 |

|

枕時計 |

ゼンマイ動力 |

枕元に設置する四角形の置時計 |

|

卓上時計 |

ゼンマイ動力 |

「置時計」と同義で机・台の上などに設置して用いる時計 |

|

卦算(けさん)時計 |

ゼンマイ動力 |

卦算(文鎮)としても使うことのできる時計 |

|

印籠(いんろう)時計 |

ゼンマイ動力 |

薬を持ち運ぶための「印籠」に模したケースに時計を入れたもの |

|

懐中時計 |

ゼンマイ動力 |

衣服につけたり、ポケットに入れたりして持ち歩きができる携帯時計 |

重錘動力とは重りが垂れ下がる力を動力とする時計、ゼンマイ動力とは一度巻き上げたゼンマイが戻る力を動力とする時計のことを指します。

和時計が職人たちの技術への飽くなき追求によってさまざまな形へと進化していったのがわかるでしょう。

■和時計の仕組みについて

和時計を不定時法に合わせるために、職人たちは具体的にどのような仕組みを用いていたのでしょうか。

2つの方法をご紹介します。

時計の速度を分銅で調整する方法

和時計は左右に分銅がついていて往復運動をすることで時計の速さを調整できる棒天符(ぼうてんぷ)という横棒を用いた仕組みが用いられていました。

左右の分銅を棒天符を支える中心から遠ざけると棒天符は遅く振れ、近づけると速く振れます。

この棒天符を1つ使用した仕組みを「一挺天符(いっちょうてんぷ)」と呼び、不定時法による昼と夜の時間の違いに合わせて朝と夕方に分銅の位置を変更していました。

しかし1日2回分銅の位置を変更するのは手間がかかるため、昼用の棒天符と夜用の棒天符を設けて明け六つからは昼用、暮れ六つからは夜用の棒天符が自動的に動き出す仕組みを備えたのが「二挺天符(にちょうてんぷ)」です。

二挺天符では二十四節気に合わせて1年に24回だけ分銅の位置を調整すれば良くなったため、使い勝手が大幅に向上したと言えるでしょう。

文字盤の時刻の間隔で調整する方法

江戸時代後期には棒天符に代わり、時計の速さを調整するのにより精度の高いゼンマイや振り子が用いられるようになりましたが、昼と夜の時間を調節するのは難しかったため文字盤が動くことで時刻の間隔を変更できる割駒式文字盤が開発されました。

12刻の数字や十二支が記載された文字盤がレール装置で左右に移動し、季節による昼夜の長さの違いに応じた間隔に調整できるのです。

また自動で文字盤が移動する複雑な機構を備えた和時計も開発され、使う人の手間はほとんどかからなくなりました。

この自動で文字盤が移動する不定時法を用いた時計は現代においても制作され、時計マニアの心をくすぐり続けています。

■和時計の最高傑作万年自鳴鐘(まんねんじめいしょう)とは

たくさんの職人の手を経て進化してきた和時計ですが、1799年に生まれ「東洋のエジソン」と呼ばれた久留米出身の発明家、田中久重によって作られた「万年自鳴鐘(まんねんじめいしょう)」は和時計における最高傑作と呼ばれています。

田中久重は9才にしてからくり細工を施した「開かずの硯箱」を制作して周囲を驚かせ、その後もからくり興行師として名をとどろかせていましたが、西洋時計に興味を持ち天文暦学と数理学を学んだのです。

久重はその知識と技術者としての腕を遺憾なく発揮し、1851年高度な天文暦学と西洋時計の知識、また彫金や象眼・七宝を含む金属細工とからくり細工の技術を合わせて和時計の最高傑作「万年自鳴鐘」を完成させます。

万年自鳴鐘は久重手作りの1000点以上の部品で構成され、1度巻けば1年動き続けるのです。

また西洋時計と和時計の機能の他に、曜日や二十四節気、十干十二支(60通りある干支の組み合わせ)、月齢、天象儀(京都から見た1年間の太陽と月の動き)、打鐘の機能があり、これらが全部底部につけられたぜんまい動力によって連動して動作する仕組みとなっています。

万年自鳴鐘は2004年の「万年時計復元複製プロジェクト」によって復元され、オリジナルは2006年に重要文化財に指定された後国立科学博物館で常設展示され、レプリカは2005年の「愛・地球博」で展示された後は東芝未来科学館に収蔵されそれぞれの時を刻んでいます。

■和時計を現在に伝えるブランド「和心」

和心は、1964年創業の腕時計メーカー、株式会社和工がお届けする和にこだわった腕時計ブランドです。

江戸組紐を用いた懐中時計、十二支の子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥を使用した文字盤、大字(だいじ)の壱・弐・参・肆・伍・陸・漆・捌・玖・拾を使った文字盤など、随所に江戸時代の和時計に使われていた手法を用いています。

また和心では和時計の手法だけではなく、ケースからバンドに至るまで国産の材料を使用し、日本の文化を味わうのにふさわしい腕時計を作り上げているのです。

歴史の香りを今に伝える和時計を、腕時計として手軽に取り入れてみたい人におすすめです。

和心 WACOCORO (wacocoro-watch.com)

■まとめ

和時計の歴史は室町時代に伝来した機械時計の製造技術から始まり、数多の職人の手を経て日本独自の時刻制度である不定時法に合わせて独自の進化を続けてきたことがわかりました。

現在でも和時計の名残りを残した時計は、多くの人に愛され続けています。

ぜひ自分にふさわしい形で取り入れて、江戸時代から続く時の流れを感じてみてください。